武汉山水与城市文明课程笔记

武汉山水与城市文明

这学期选课的时候看到李长安教授居然开了一门通选课. 大一的时候李长安教授给我们上了一节地理科学概论. 李长安教授作为地理与信息工程学院自然地理方面的创立者我还是很想听一听他的课的. 由于李长安教授前段时间身体不太好(确实年纪大了),这门课推迟了一个月开,过段时间事情挺多的希望还有时间来… P.S 李老师上课确实大师风范哈哈哈

绪论

武汉的地质和地理概况

武汉在中国地缘政治和国防体系中处于关键地位(张文本,2020)

- 武汉的汇水面积非常大

- 长江水位经常高于武汉海拔

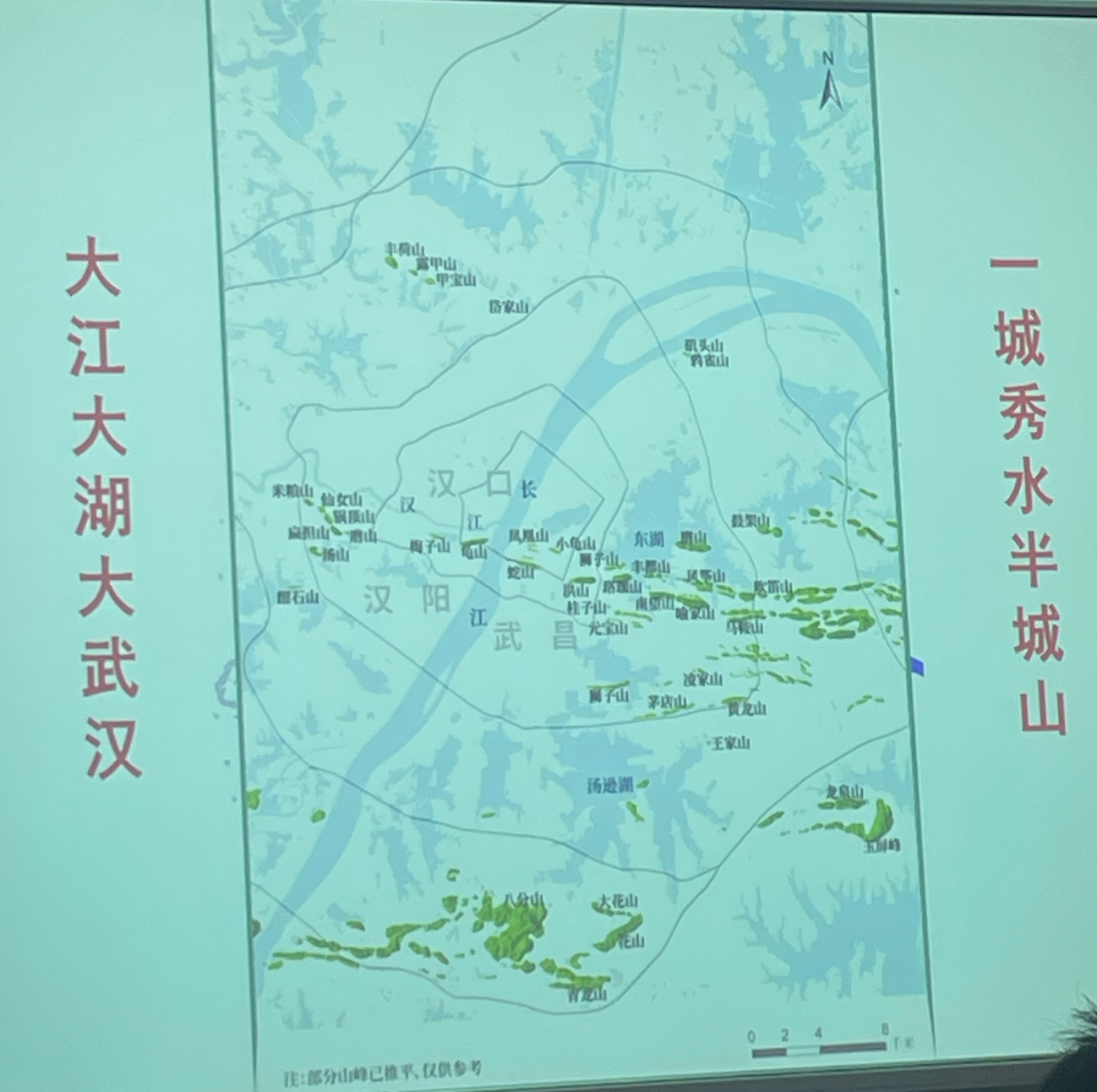

武汉最大的特点是湖多江大,同时有大量的小山,山水相依,依山建城.

古武昌城: 三台八景九湖十三山

李长安关于山与水,文化与文明的观点

- 水是文明的摇篮, 山是文化的温床.

- 山是水之源,文化是文明之源 – 先有文化后有文明

- 文明有着水的属性 – 可移动,全球性; 文化具有山的特质 – 相对固定,地区性,民族性

- 文明具有物质形态 – 可度量可标定; 文化属于意识形态 – 只可描述

- 文化是中性的 – 有精华与糟粕之分; 文明是褒义的 – 只有程度不同

- 先进的优秀的文化可以推动文明的发展与进步,落后的文化会组织文明的发展甚至倒退.

武汉的山体

过去武汉的山以资源价值突出,现在景观修复,提供景观价值.将更多地做山体保护,未来会有更多的生态,文化价值.

山之概况

2014年统计将武汉447座山列入保护范围, 完整性山体303座, 基本完整性山体144座. > 主峰相对高度不低于30米,且形态基本完整; 中心城区山体坡度为16度以上,新城区坡度要求在坡度在25度以上.

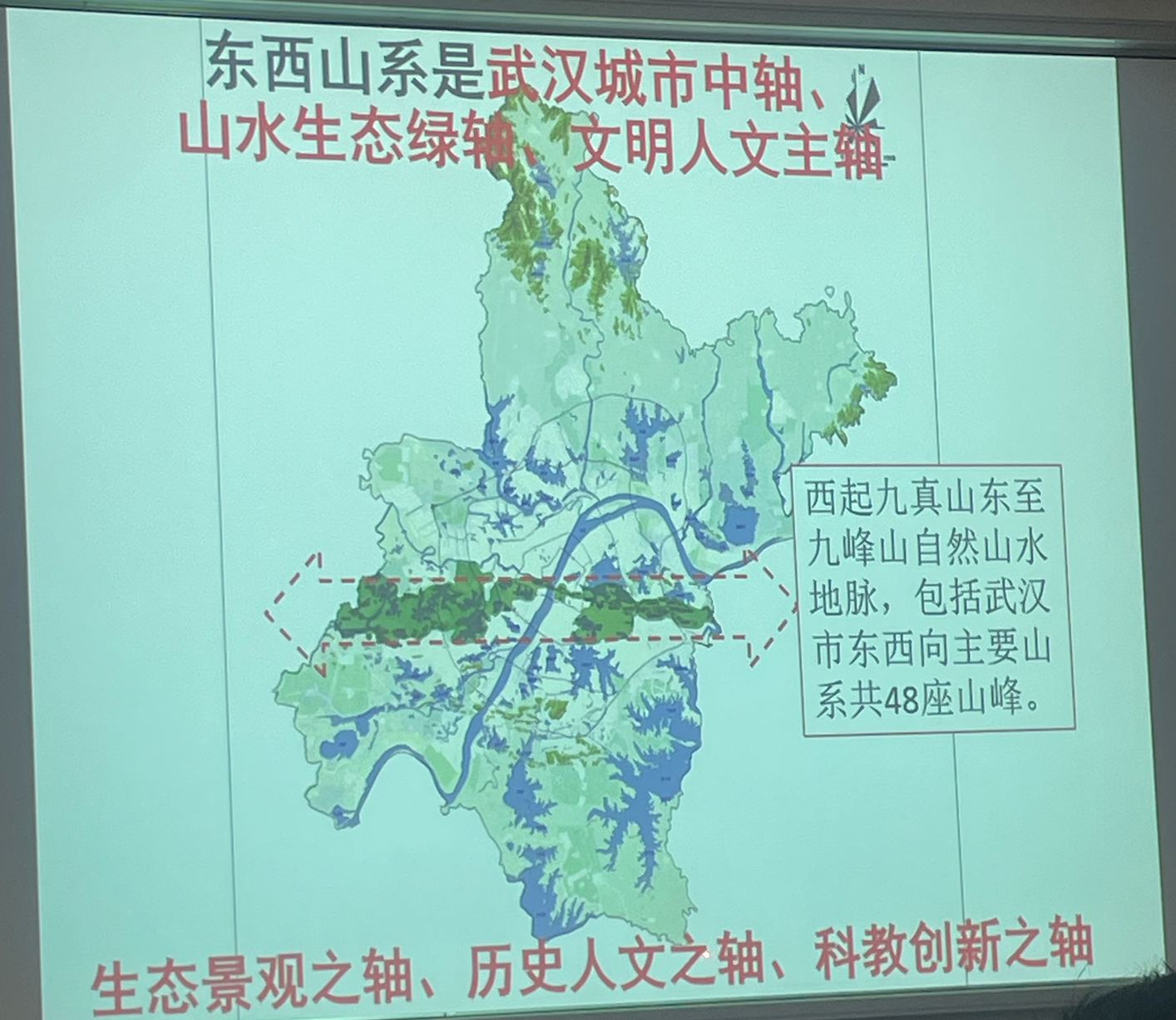

中心城区的山体大概分为三条,山区保护区总面积76830公顷, 约占市域面积的9.04%.

总体特征

- 低矮,圆浑,丘状

- 近东西呈带状分布

- 山水相依

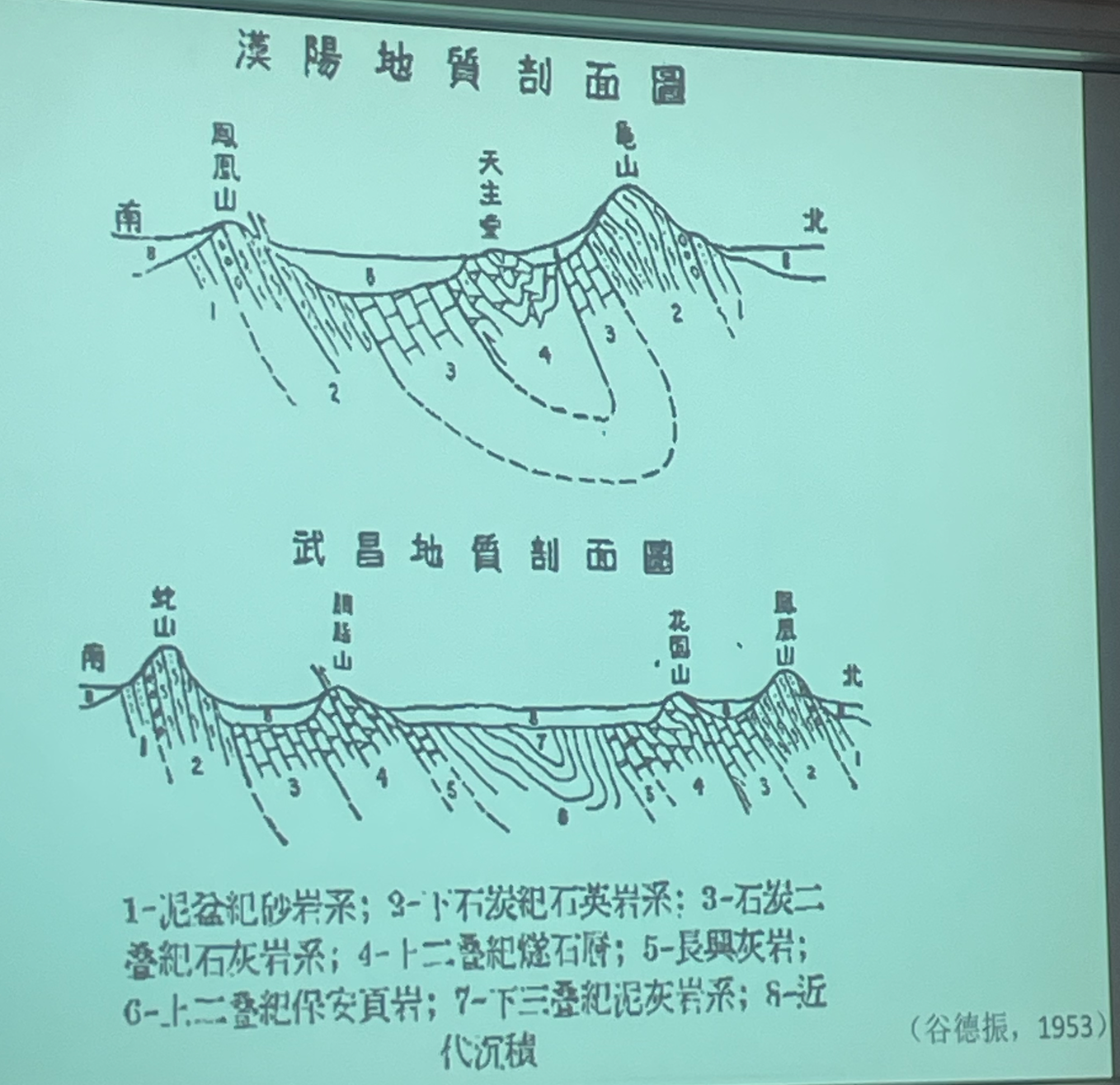

山之体质

主要由志留系砂页岩, 泥盆系石英砂岩和二叠系硅质岩.质地紧实.

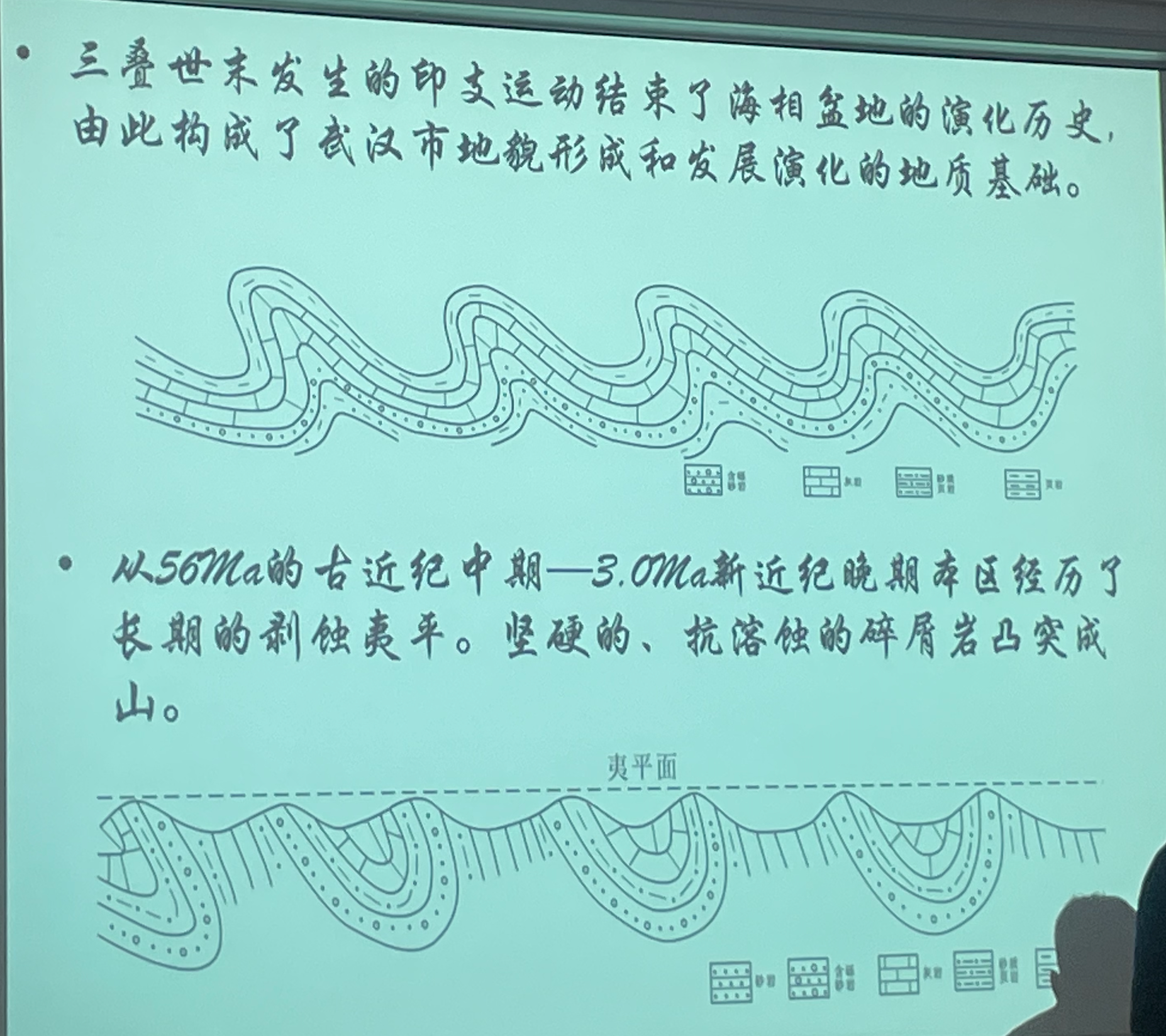

物质基础主要形成与430Ma志留纪晚期至2017MA的中生代三叠纪的海相盆地沉积.从加里东运动开始沉积,到印支运动褶皱露出陆地.

武汉的山大量以向斜的一翼出现.

武汉的山都是碎屑岩,灰岩去哪里了?

翻转到地下. 武汉最重要的地质灾害岩溶地质塌陷.形成原因是长期的地壳稳定和湿热环境,使得灰岩大量被溶蚀.

山之于武汉的意义

武汉是一座诞生在山上的江城,生于山上,长于江畔.

山对于城市安全的意义

军事安全

汉口碉堡群展示了山对军事安全的重要性.

“武汉江防的第一道防线是田家镇、半壁山,第二道防线是鄂州、西山,第三道防线就是白浒山、阳逻、青山,其中白浒山炮台是“江防为主兼任陆防”;城防计划的江南区设置白浒山–青山一一张公祠的江岸警戒线,江防炮兵区署在武汉有4个炮兵群和龟山炮兵,其中第一炮兵群包括白浒山、阳逻、青山三个炮兵阵地,其主要任务是“拒长江下游敌舰之侵入及登陆动作,三处相为犄角,适成梯次火力衔接,发挥最大之威力,而为武汉重要之屏障。”

为何10.25下午四时武汉鸣警? 1938年10.25下午四点(日本时间五点),驻扎在府河对岸道观泉一带的日军大小炮向我汉口北郊戴家山阵地密集饱和炮火攻击后,日军的渡河攻击开始,武汉沦陷。 10月25日英国《晚间电讯报》以“日本军队进占汉口”为题报道,今天清晨六时(G. M. T.,格林威治时间,中国时间约下午两点),由扫雷艇开道消除汉口江面上40只水雷后,六艘日军驱逐舰率先抵埠。二十分钟后,约一百名日军人从原日租界江滩登陆。这是武汉沦陷时最早侵入的日本侵略军。紧接着总共二十六艘日舰到达武汉江面。上午九时三十五分(格林威治时间,中国时间约下午五点半),日军一支摩托化纵队从武汉西北方向越过张公堤进占汉口市区。

防洪安全

留作思考

山之城市资源

柴薪资源

砍伐和采矿造成山体破坏,近些年有所好转.

生态资源

留作思考

涵养水分,栖息生物,调节气温,防尘降噪,防风固土,固碳产氧.

山之城市环境

留作思考

山与城市文化

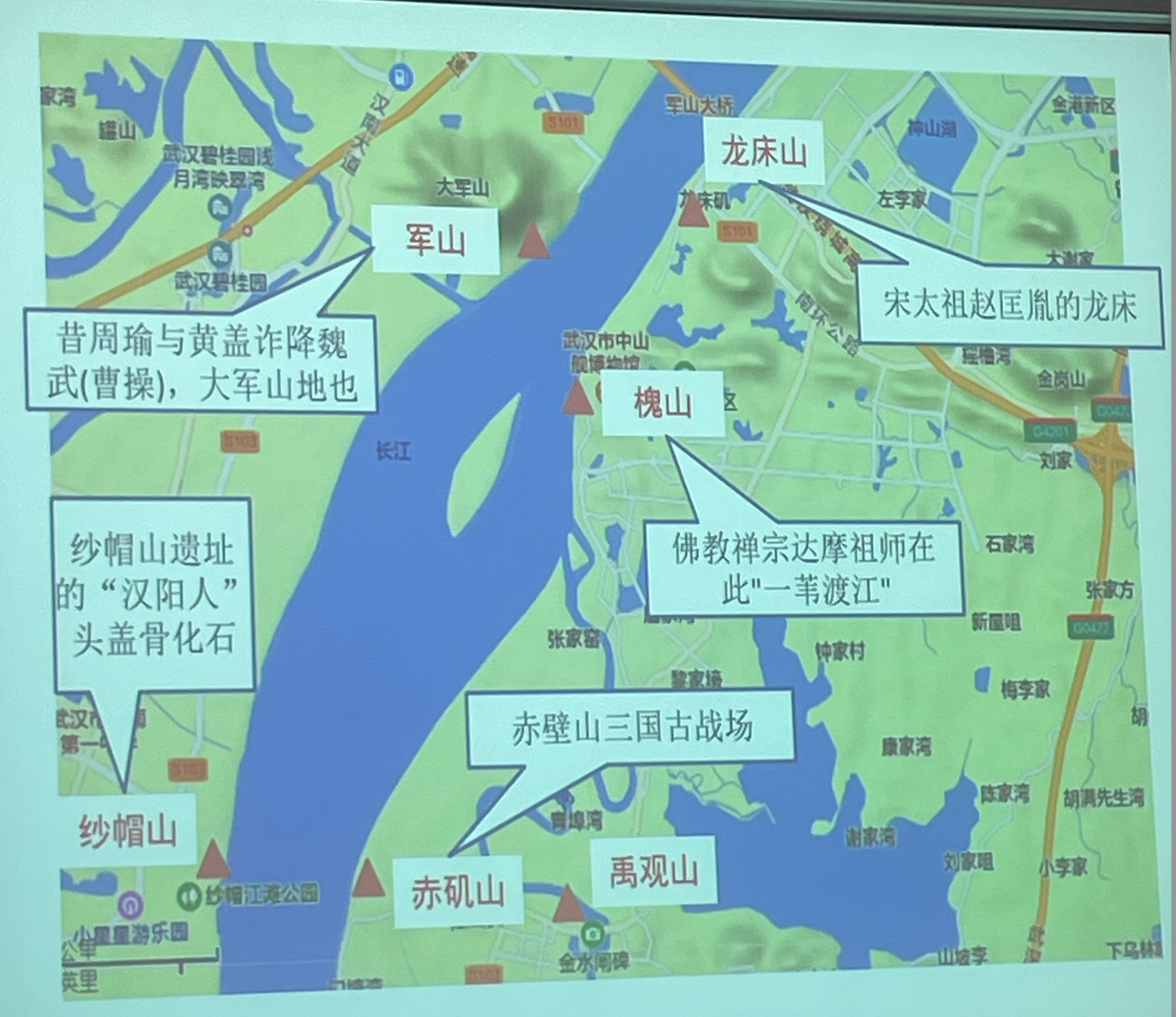

名胜古迹: 六山三台八景九庙一庵堂

武汉的河流

河流概况

武汉市河流长度在5km以上的河流有165条,总长度2166公里,睡眠面积471.31平方公里.河流水面占全市水面积的22%.

长江河流特征与演化

长江武汉段特征

以赤矶山和纱帽山为入口,总体为顺直分汊河段(分汊为沙洲).藕节状.

受一系列基岩矶头制约,主河道变化不大,主要变化表现为沙洲和岸带变化.

江心洲的形成 1. 双向环流,河流从窄处进入宽处再准备进入窄处时受到阻碍从而形成环流. 2. 支流汇入是需要的,从而根据当前的沙心洲分布可推测历史上支流的分布.

下以龟山-蛇山卡口为界分上下段.

长江武汉段上段的演化

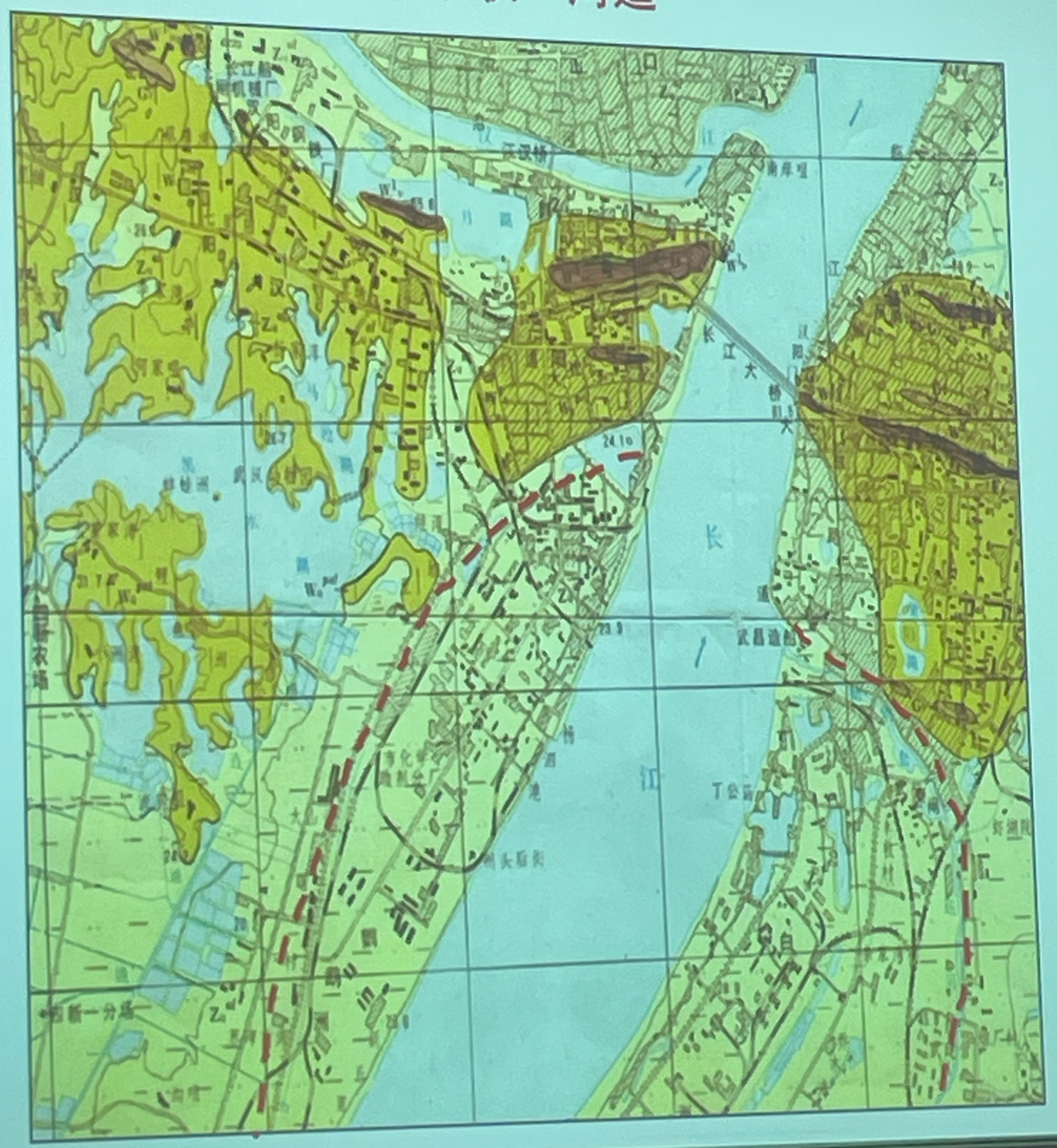

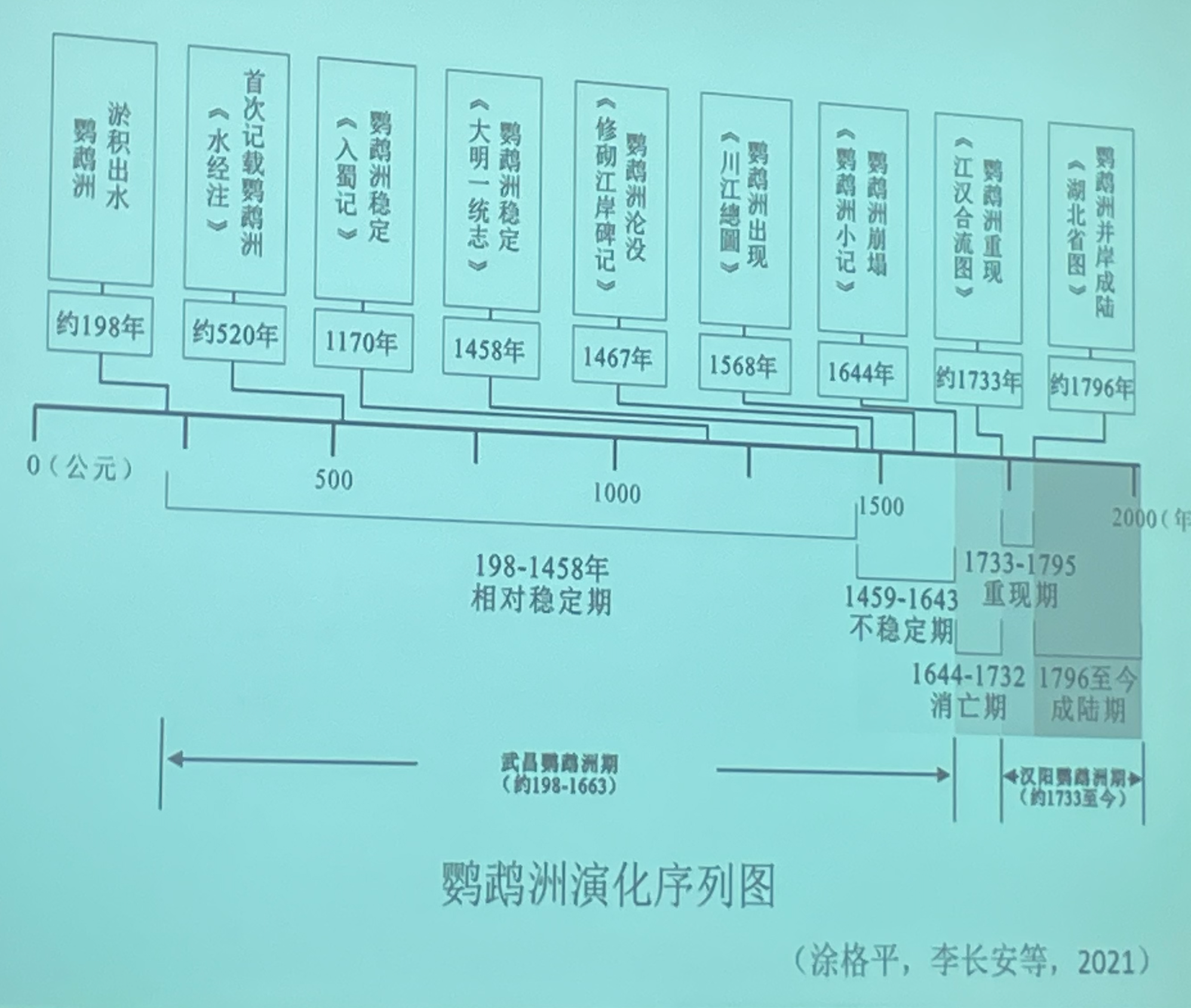

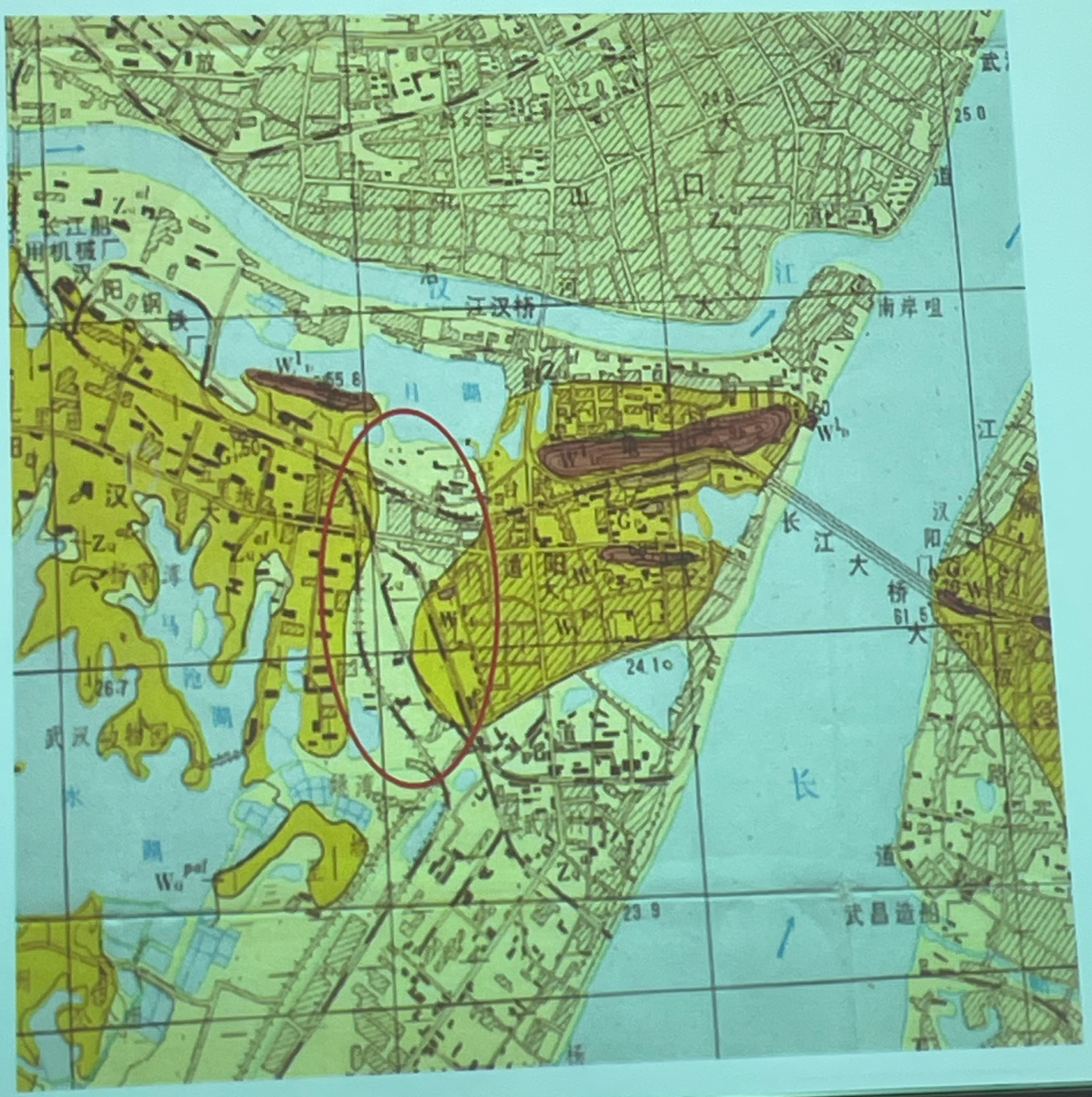

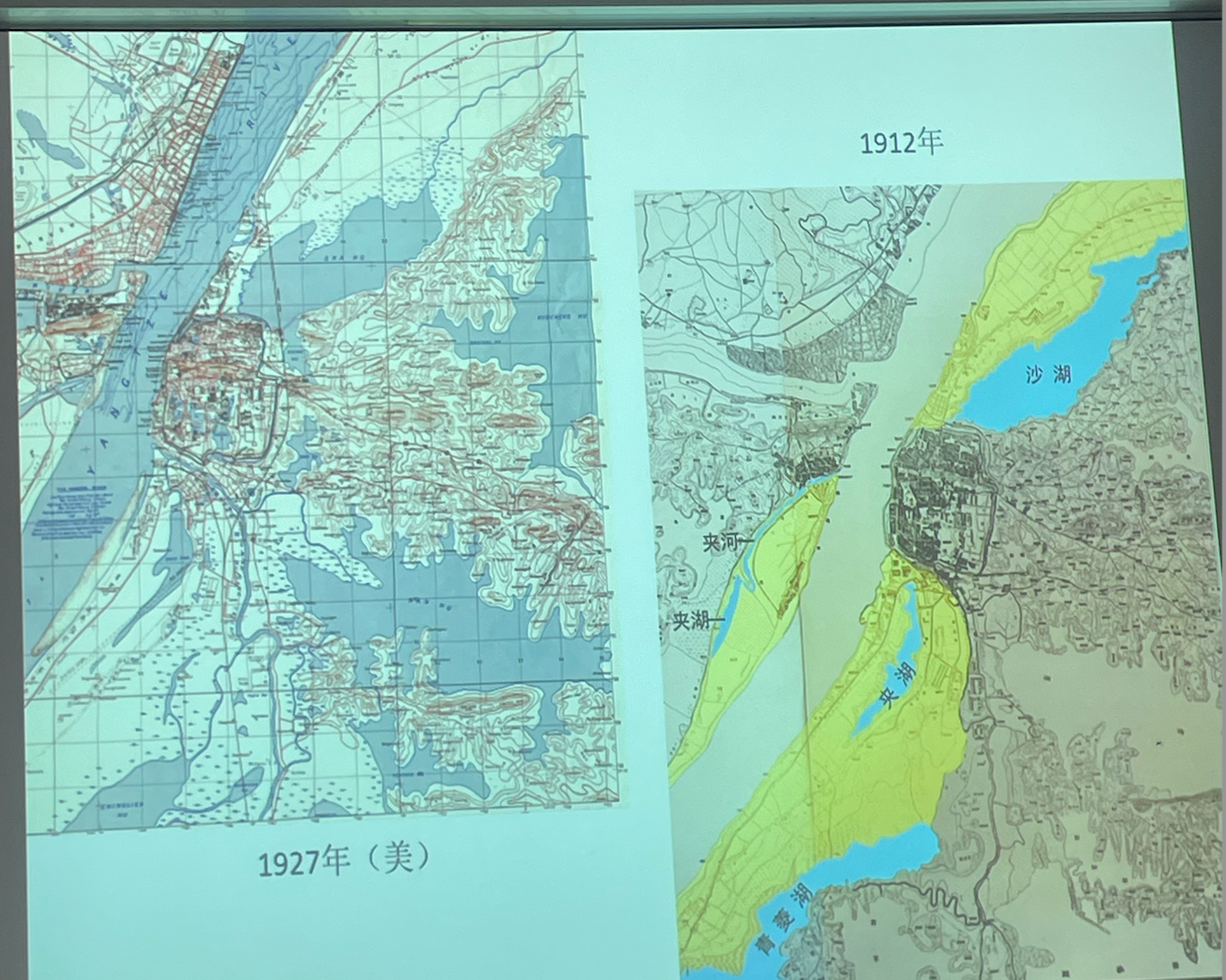

藕节状河道的变化 理论上在这一段应该出现大量沙洲,以及著名的鹦鹉洲在当代也消失不见. 事实上原来在这一段确实应该有很多沙洲,但是随着沉积的发生沙洲不断靠岸,并在其间不断形成小湖泊. 图示中红色框出的区域就是沙洲不断靠岸的区域.  最开始鹦鹉洲是在武昌一侧,靠岸后将这一地名桥置到汉阳侧出现的沙心洲.

最开始鹦鹉洲是在武昌一侧,靠岸后将这一地名桥置到汉阳侧出现的沙心洲.

沙洲的变迁直接影响到武昌,汉阳的发展 沙洲 -> 港口 -> 码头 -> 经济发展. 小船停靠沙洲安全方便.

武汉经济中心变化如下图所示,随着汉江改到汇入长江,汉口一下就繁荣起来.

长江武汉段下段的演化

下游与上游同理,都是沙洲不断靠岸形成的,而下游段沙洲之间空隙更大,从而形成了更多更大的湖.

汉江河流特征与演化

关于汉口 – 地理与城市意义

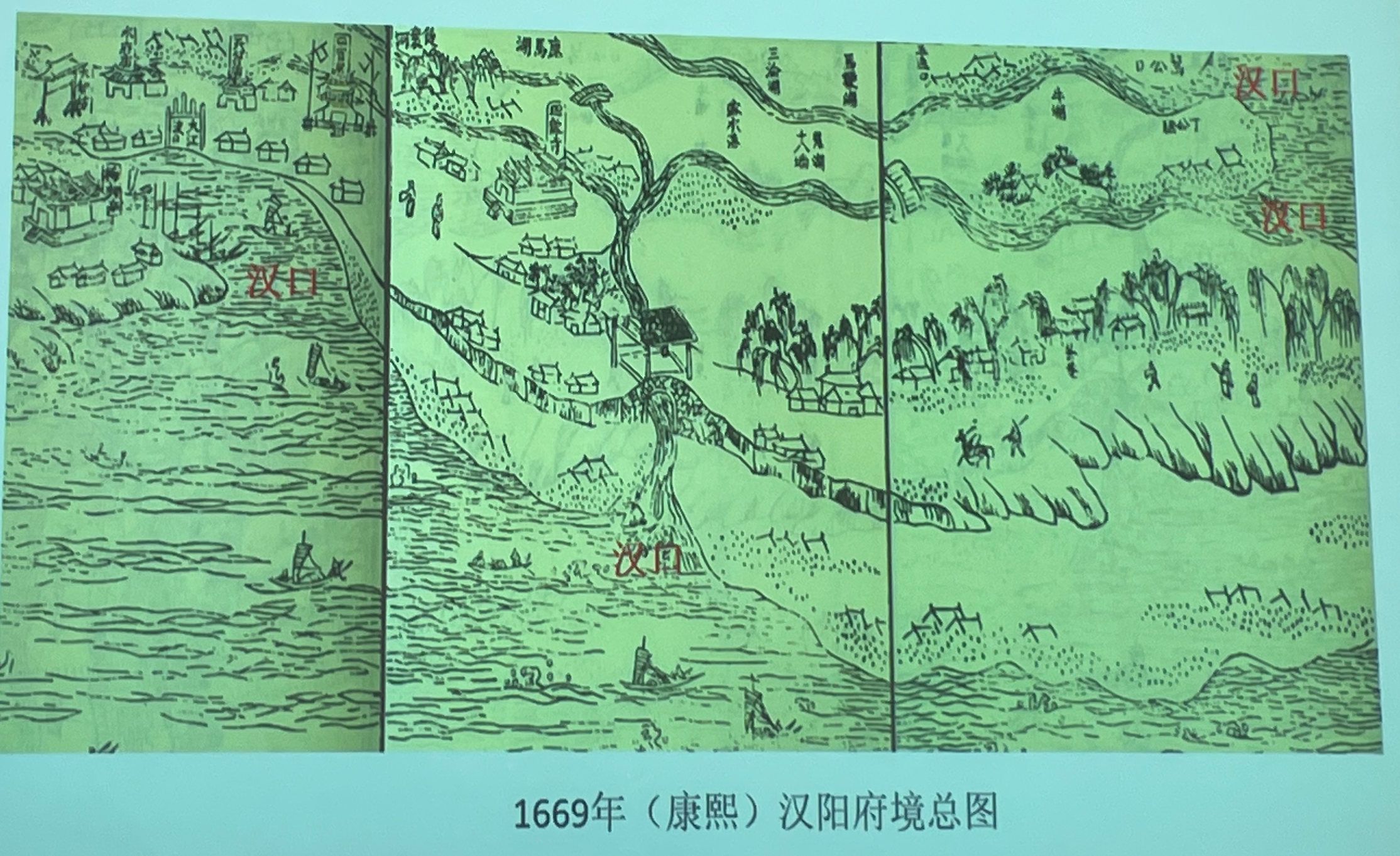

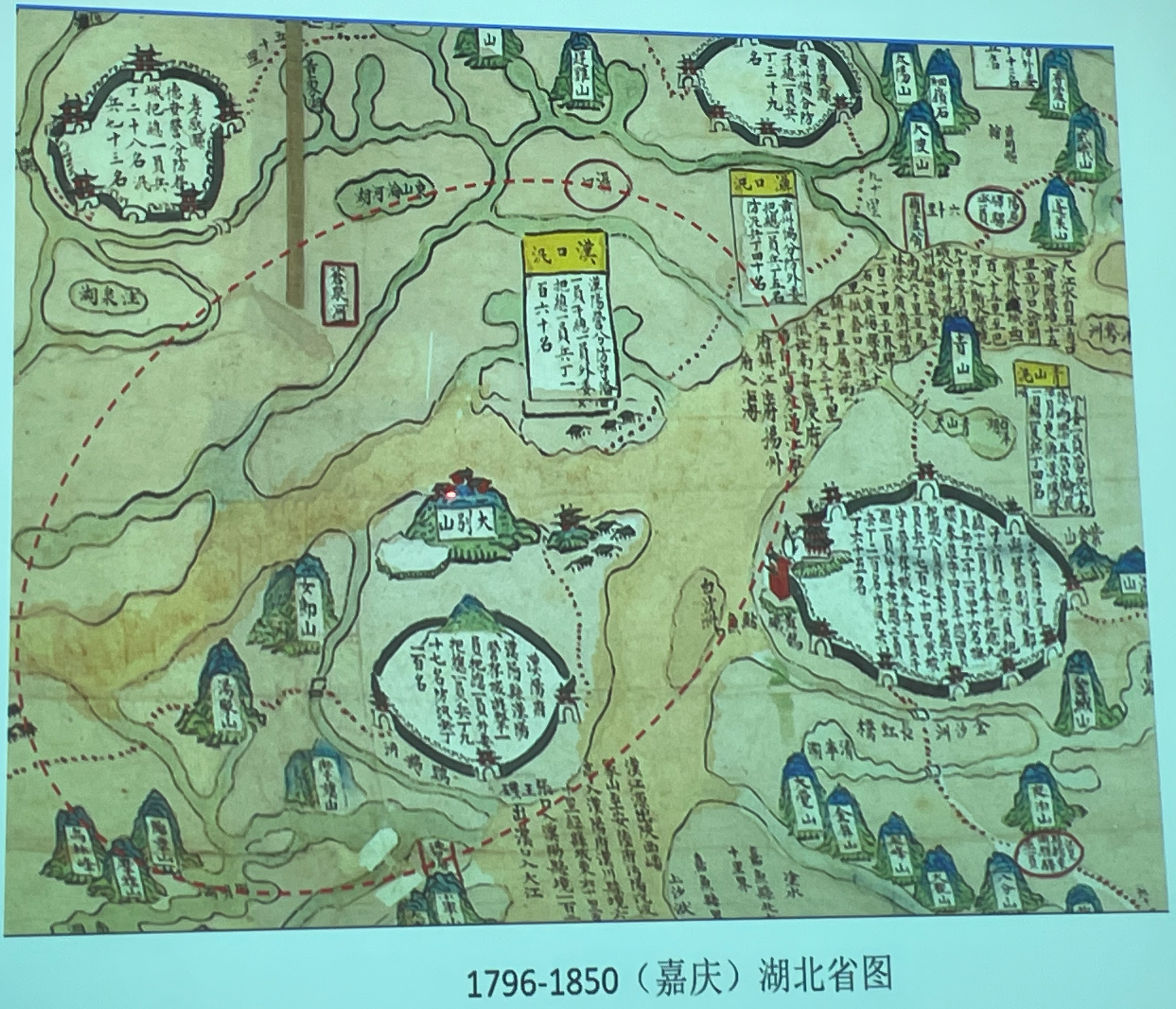

汉口本质汉水汇入长江的河口,但随着汉水河口的固定(明成化年间是汉水最后一次河道摆动),汉口地区的繁荣,汉口成为一个城市空间概念.早期的汉口是地区概念,反之汉水入江口南北两岸,因此最早的汉口镇在南岸汉阳一侧.明末随着汉水河口北岸的兴起,汉口镇仅指北岸,喊变为尘世的含义.1900年独建夏口厅.

汉口因汉水名称变化而有多个名称,因此古文献汇总出现了不同时期汉口游移,同一时期有多个汉口并存.

不同时期汉口变化说明汗水入江口是变化的.同期汉口并存表明汗水可能是分汊入江的.

明代中期之前的汉江河道 – 多河道并存

汉江主泓河道演变 – 自北向南迁移

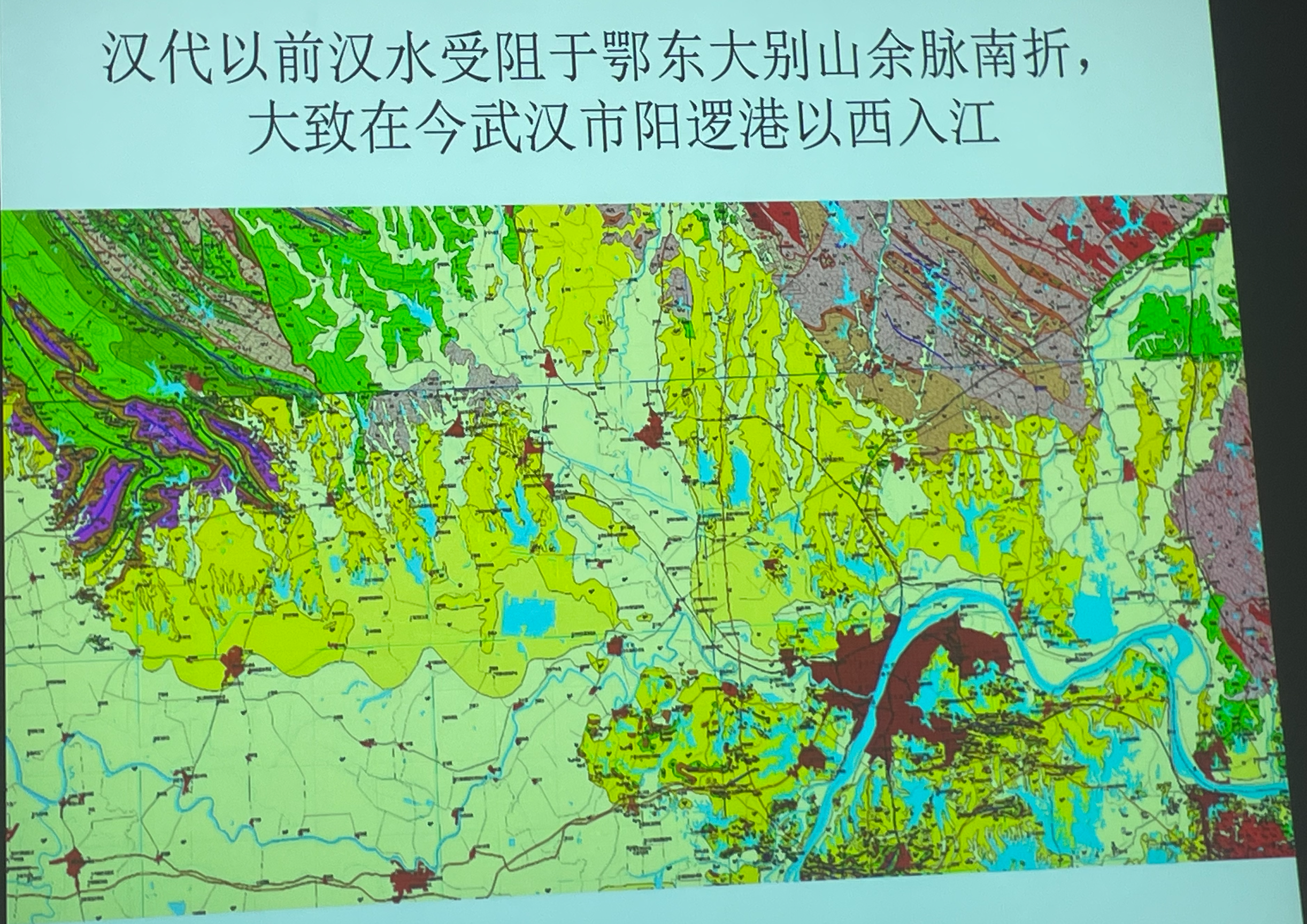

三国时期魏吴边界在当今汉江以北,推测当时的汉江主河道在当今之北.

当今汉江左岸几乎没有山而右岸(南岸)有大量的山,李长安教授推测汉水是从北面推扫过来的.现在的汉江被南岸大量的山和矶头挡住南迁困难.

现在终于知道什么是水淹七军威震华夏了.

“成化之变”及其影响

“成化之变”实质: 河流重组

成化之变不是河流改道,而是裁弯取直引发的河流重组,多流归一.

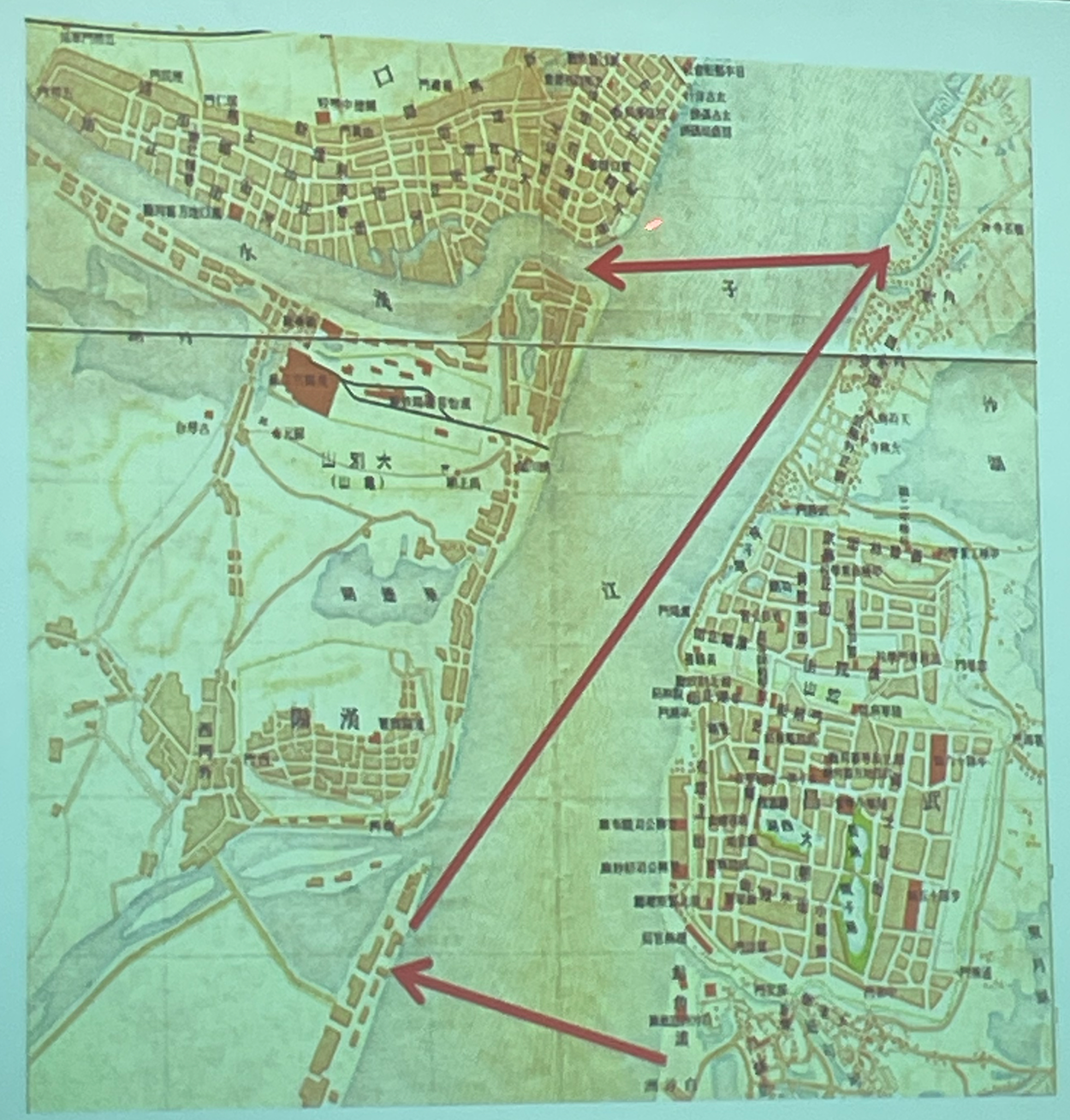

汉阳曾经确实是在汉水北侧,如图所示,如今主河道很可能是裁弯取直之后的结果,在圈下的水系萎缩,而在裁弯取直前在此处入江.

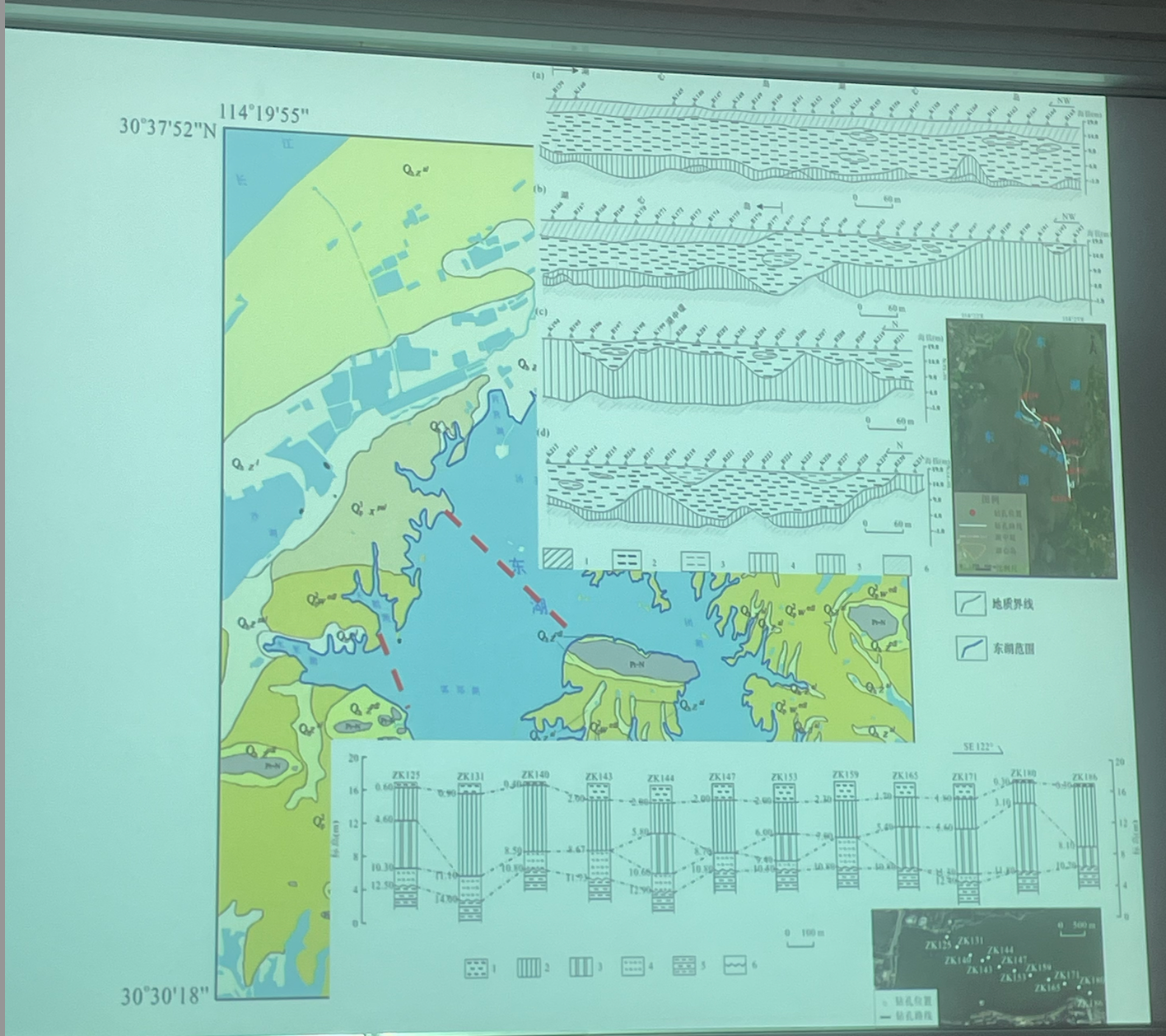

一目了然的地质地貌证据. 并通过打钻证实沉积物是河道沉积.

“成化之变”影响: 汉口崛起

龟北汉江支流成为汉江河口,规模增大,成为良好的港口.随着长江中沙洲并岸,武昌新河红关码头火灾,汉口便成为长江武汉段最佳的港口.

汉口河口段的多流归一,使得汉江船运可以直达汉口,汉口取代了汉川刘家隔的地位.

武汉的湖泊

湖泊概况

武汉市面积大于0.1km2的湖泊是166个.中心城区40个,新城区126个.湖泊面积约占水域面积40%.

武汉湖泊特征

- 湖岸线很长,树形.

- 湖泊分布在岗地上.

- 面积排名: 洪湖,娘子湖,斧头湖.

武汉湖泊成因

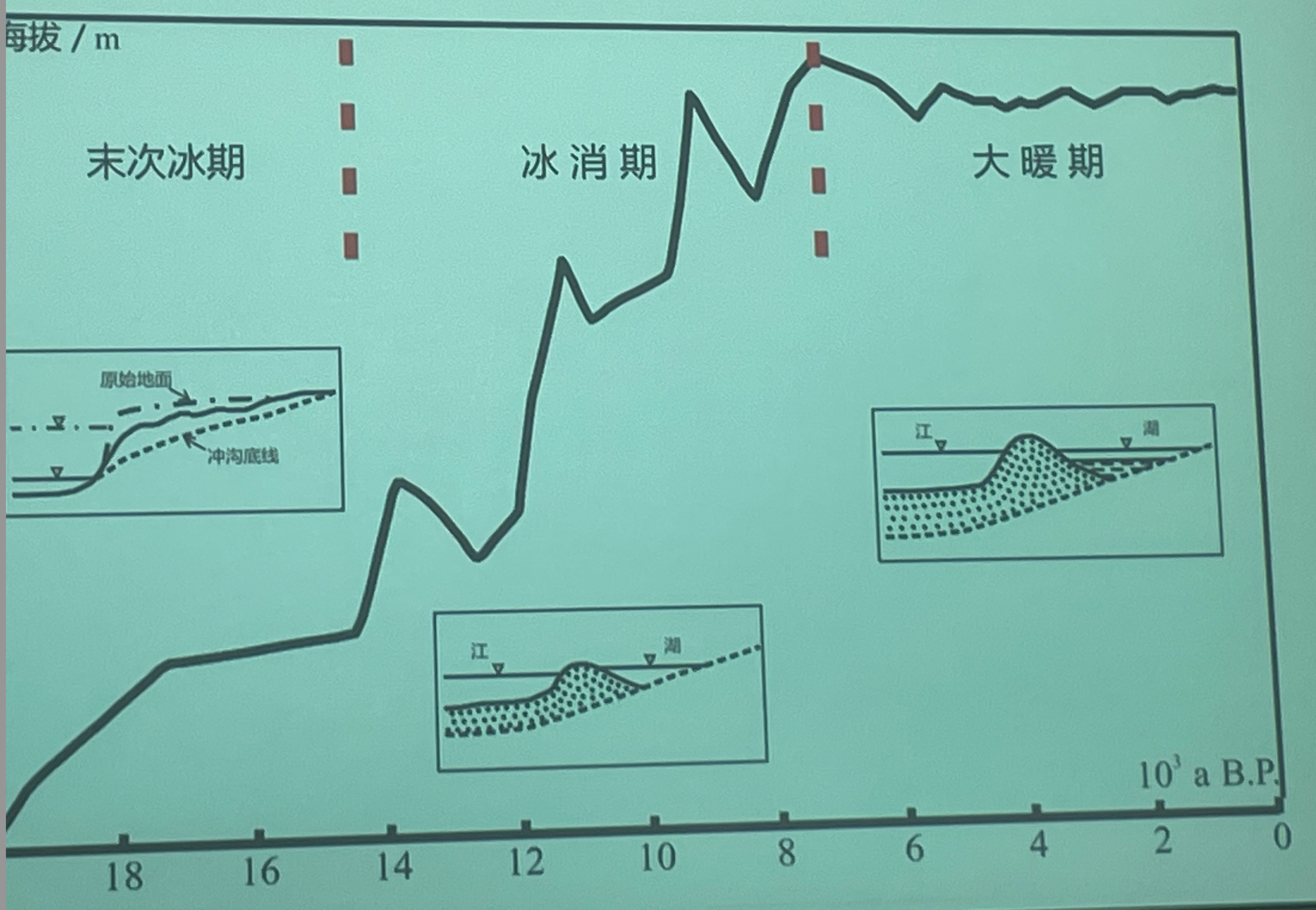

武汉的湖泊属于河成湖类型. - 河间洼地湖: 主要分布在洪泛平原区.

呈片状主要分布在长江,汉江和府河之间的低地,现在已经基本消失殆尽. - 河道遗迹湖: 主要分布在洪泛平原区内以及平原区后缘,分废弃河道湖和沙洲夹湖(一边是岗地一边是平原).

- 河道溃口湖: 主要分布在河道两侧.就是河道溃口后形成的

- 沟谷壅塞湖: 主要分布在波状岗地区.湖岸取车,湖汊极为发育,主要分布于波状岗地区,是分布最广的类型.

沟谷壅塞湖特征

形态总体多为树枝状,支汊众多,湖岸线曲折,湖岸线发育系数K一般大于6. 水深较深,多为2~4m.

沟谷壅塞湖产生

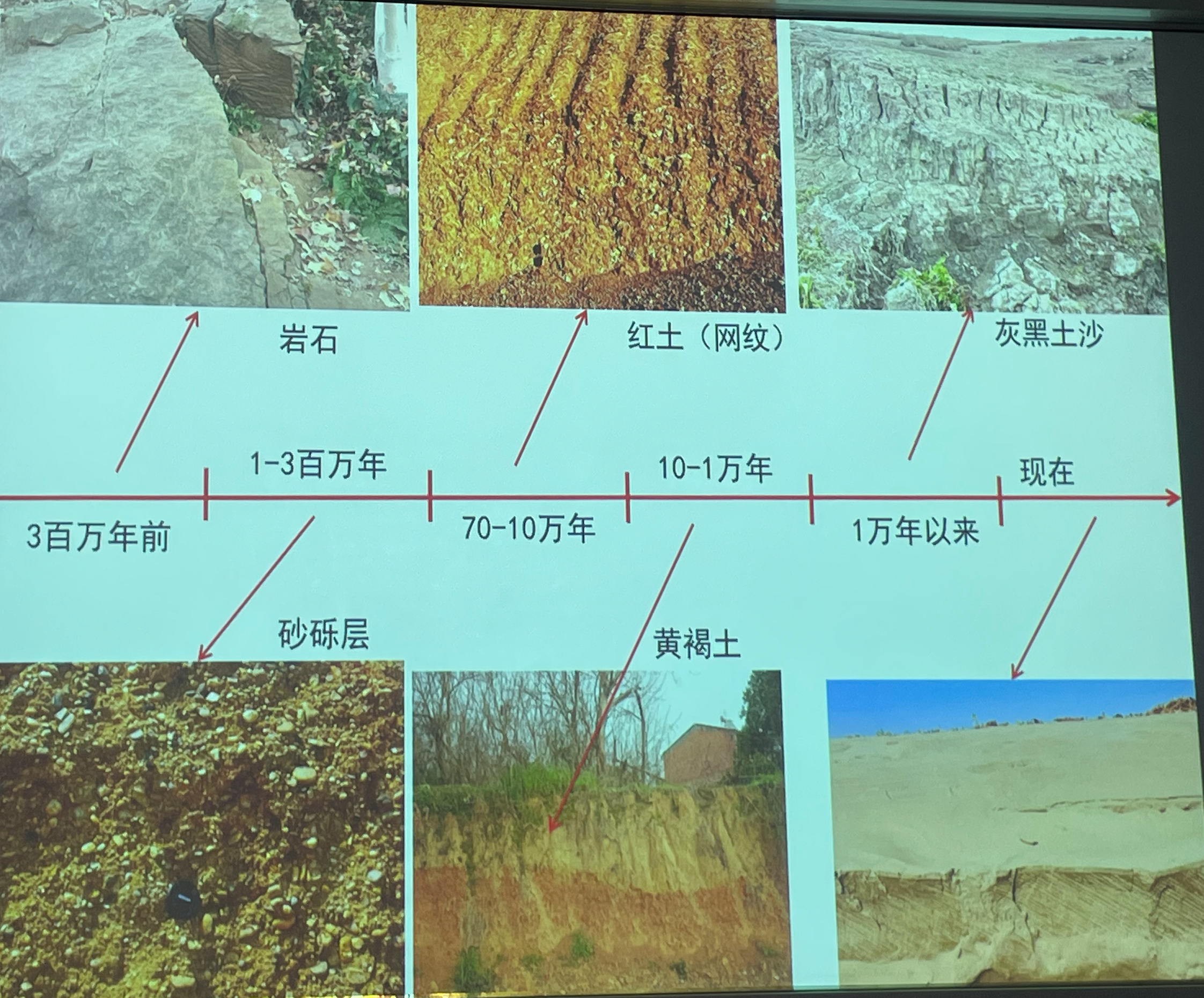

形成于末次冰期以来,是在气候-海平线变化控制下河流侵蚀,壅塞作用英法的河湖关系变化的结果.

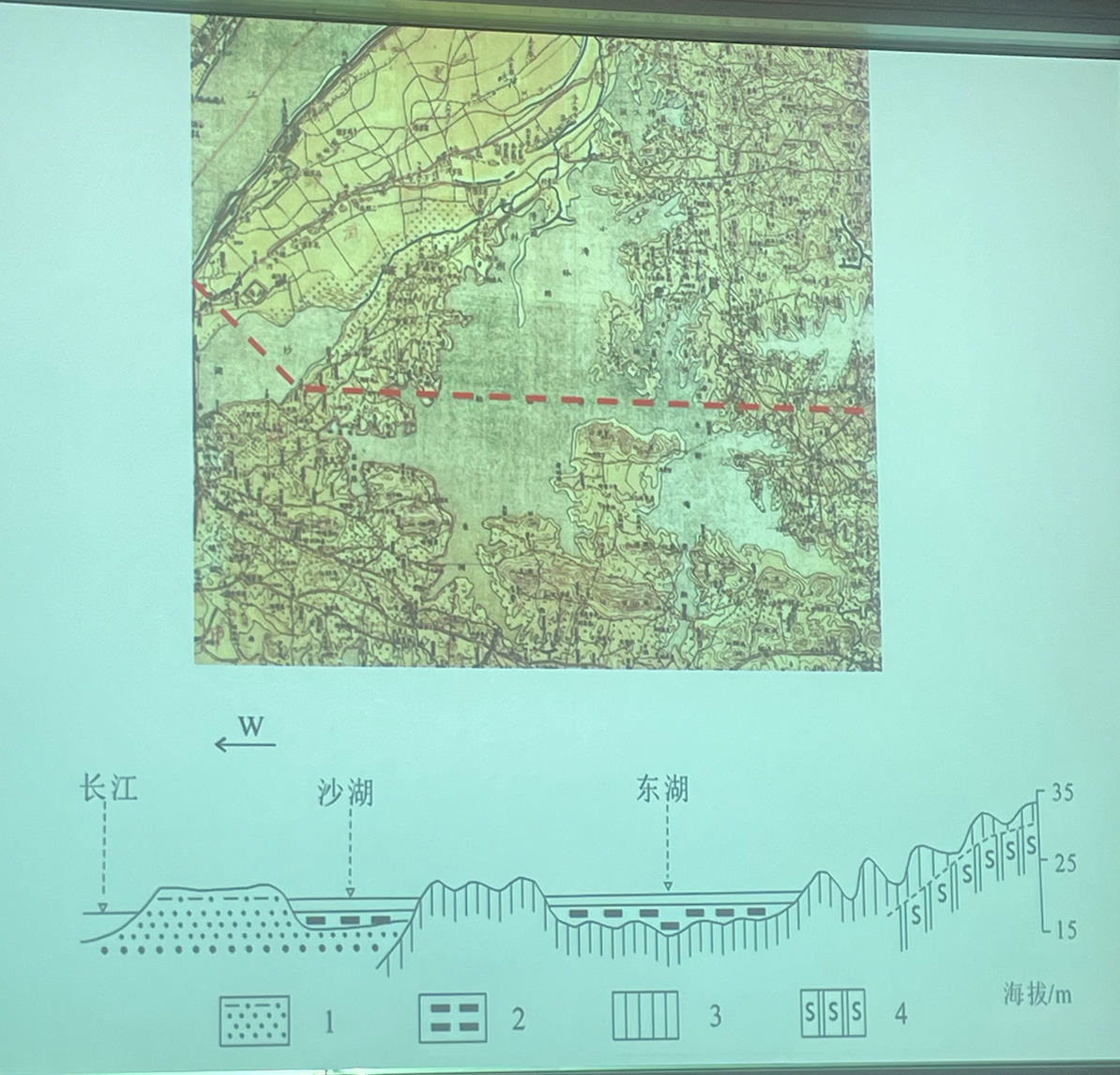

东湖和沙湖的形成比较

无论是从地质上还是从沉积物来说,长江都不会经过东湖.沙湖是长江没有完全靠岸形成的而东湖是冲沟湖盆形成的.

1980年以来的湖泊变化.

围湖造成了更严重的内涝.如今武汉湖泊与长江基本没有水体交换,从而生物量大大减少,被污染的风险大大增加. 地貌多样性 -> 生境多样性 -> 生物多样性.

武汉城市演变

武汉的发展可分为三个大阶段 1. 岗地发展阶段: 张西湾城的古环境. 2. 岗地前缘发展阶段: 盘龙城形成的古环境. 3. 平原发展阶段可分为 1. 依山发展阶段: 以龟山和蛇山汉阳武昌双城对峙. 2. 沿河发展阶段: 从1861年汉口开埠始,三镇鼎立.沿河自然堤 3. 环湖发展阶段: 现代武汉

长江中游史前(新时期时期夏之前).古城址的地质环境多选择山前岗地区.

光绪年间黄鹤楼大火仅剩塔尖.

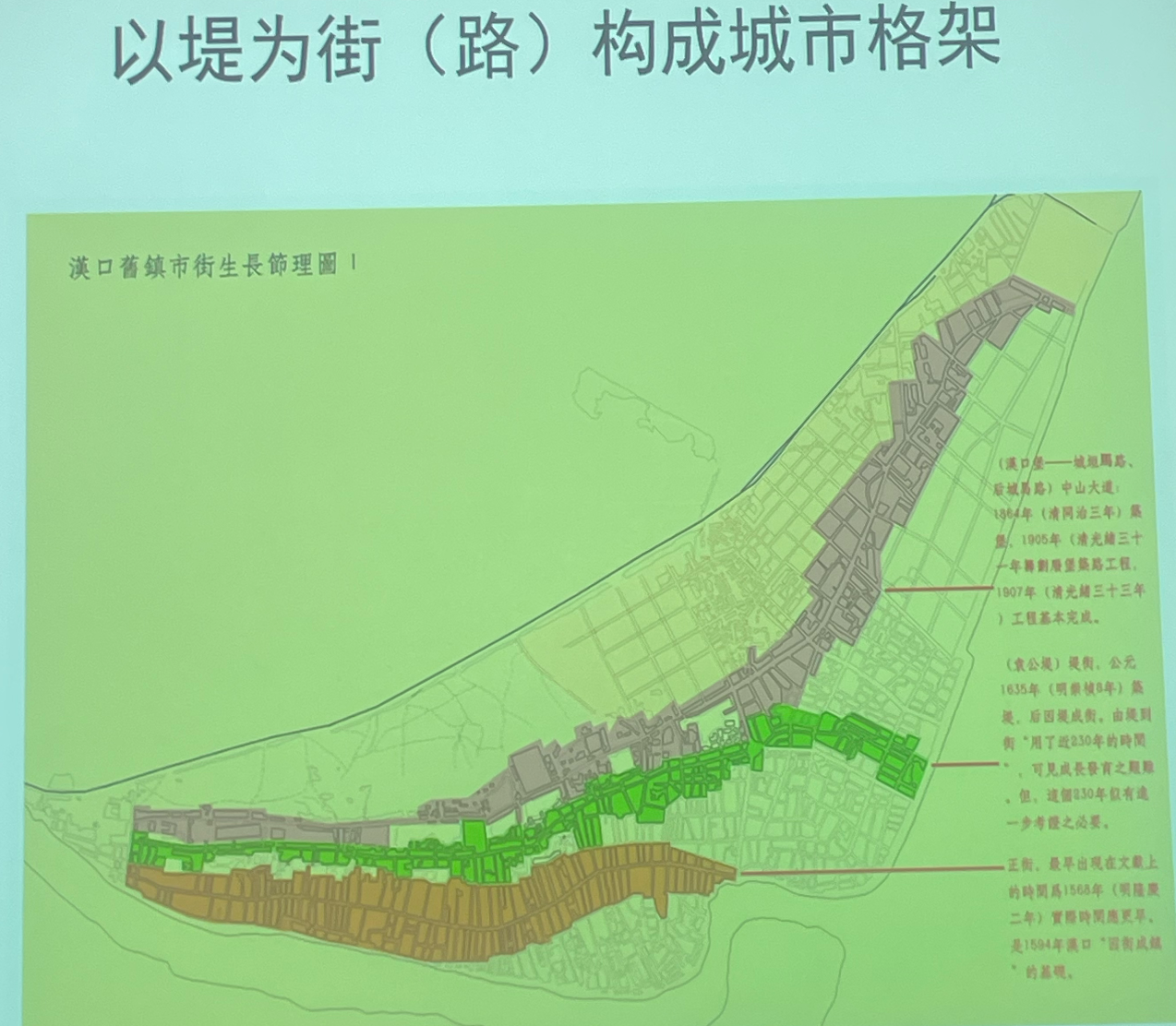

武汉沿河沿江的街的兴起的前提是此处河岸堤的完成.

汉口镇的形成

沿河发展的地学基础: 天然堤

平原区洪水期河流漫过河槽,流速变慢水动能变小,且洪水期一般河流含沙量较大. 首先在河槽肩部出现粗颗粒沉积,等沉积作用加强后,河槽肩部仍然是优先发生沉积,从而形成天然堤.

影响汉口形成和发展的主要事件

- 成化之变

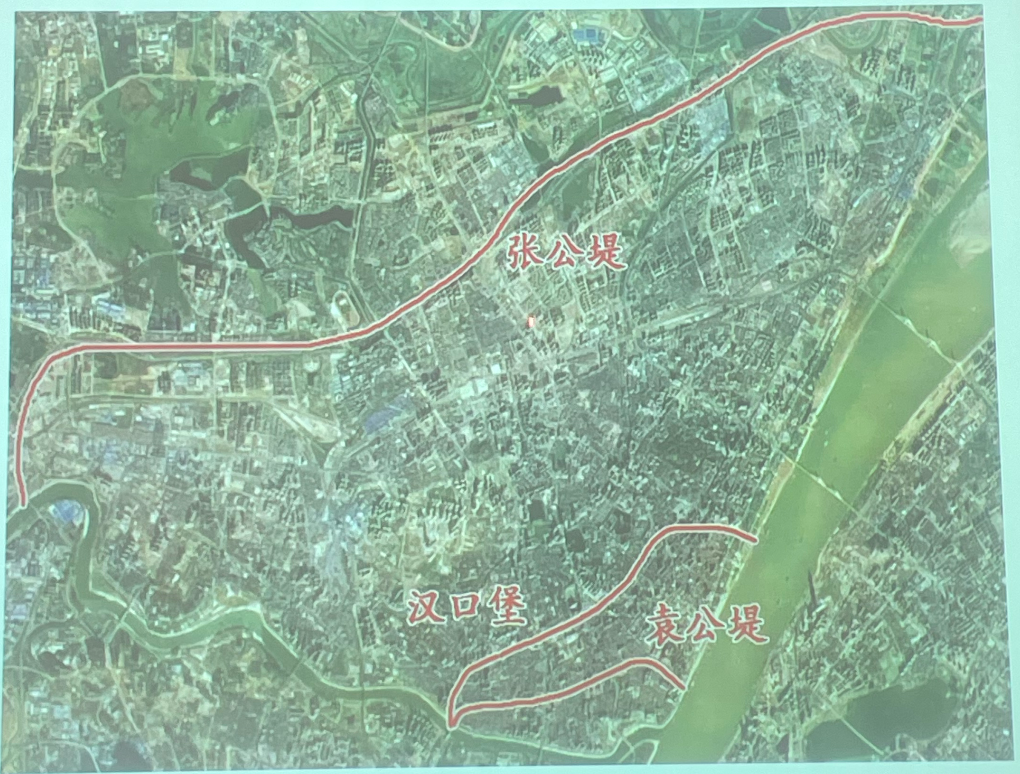

- 袁公堤修建

- 汉口堡及京汉铁路修建

- 汉口开埠

- 张公堤修建(张之洞)

- 夏口厅成立

- 新中国成立

“汉口”概念的含义

成化之变之前: 地理意义

- 地形险要隘害之地

- 汉口及汉字河河口

成化之变之后: 聚落意义

- 汉北巡司成立之前: 汉水河口两岸地区

- 汉北巡司成立之后: 汉水河口北岸地区

汉正街正史是武汉市官方组织的.提到“汉口巡检司”从汉水南岸迁至汉水备案的时间有三处提到: 康熙年间,嘉靖年间,乾隆年间.

现代汉口镇形成过程

- 汉口镇巡检司:文字记载嘉靖二十四年(1545年)汉阳府设置汉口镇巡检司,而“汉口镇巡检司”则首次出现于1522年的《湖廣圖經志書》舆图中。首现于汉江南岸。

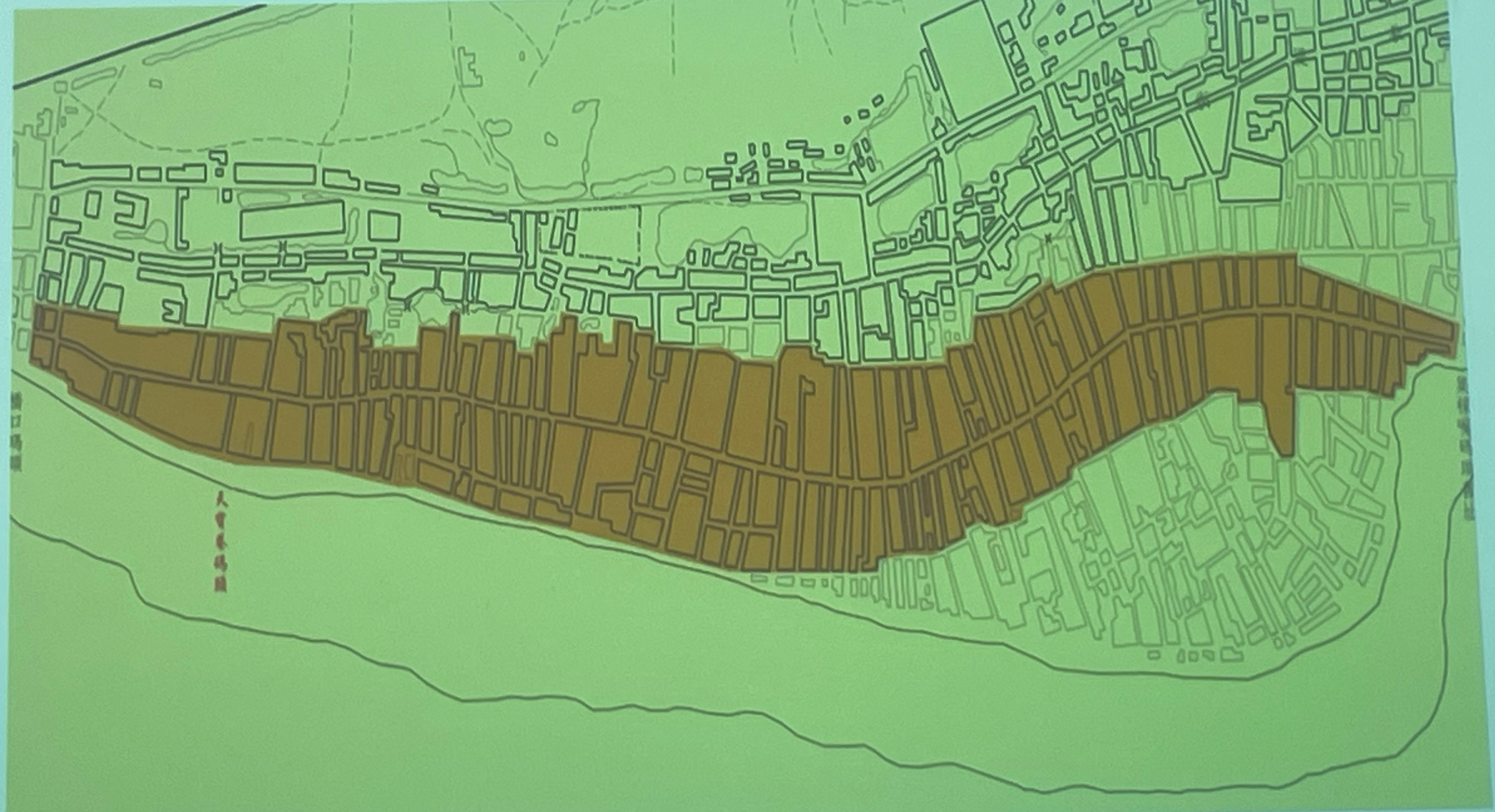

- 汉口街:汉口街首次出现于1568年汉阳县堤考图,位于汉江北岸。这是现代汉口出现。

- 汉口镇:“汉口镇”出现于1594年《天下舆地图》,与汉口镇巡检司并列于汉江南岸。

- 汉口镇巡检司由南转北:汉口镇巡司由汉江南岸转为汉江北岸发生于公元1594-1613年,至此汉口镇形成.

袁公堤修建与三镇鼎立格局的形成.

最早的汉口-汉正街:

汉口开埠后沿长江发展.

汉口不同发展阶段经济范围不同

移山发展阶段: 长江经济 沿河发展阶段: 长江+汉江经济 – 成为四大名镇 沿江发展阶段: 长江+汉江+海洋经济 – 东方“芝加哥”

1926武汉建市,汉口围湖发展主要发生在1949到1966年.

将武汉江湖连通的可行性?